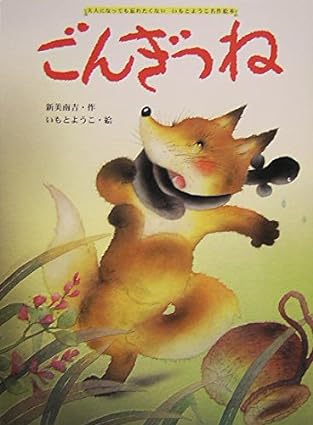

今回のお話は『ごんぎつね』。教科書にも採用されている新見南吉の作品です。

ごんは一人ぼっちの狐。いたずらばかりしていました。

ある日ごんは兵十がつかまえたうなぎを盗んでしまいます。その数日後、兵十の母親が死んでしまいます。ごんは「兵十は母親のためにうなぎをとったんだ。そのうなぎを自分が盗んでしまったから母親は食べられなかった。だから死んでしまったんだ。」と考えます。

ごんはつぐないのため、いわし屋からいわしを盗んで兵十の家へ投げ込みます。しかし兵十が盗んだと思われ、ひどい目にあってしまいます。

そこで次からは自分で山から栗を拾って、兵十の家へ届けるようにします。毎日毎日。

そんなある日、兵十は家に入っていくごんを見つけます。またいたずらをしに来たと思った兵十は、銃でごんを撃ってしまいます。しかしすぐに栗がたくさん置いてあることに気づき、ごんに「お前だったのか。」と声を掛けます。ごんはぐったりしたままうなずきました。

お話の最後の『青い煙が、まだ筒口から細く出ていました。』という言葉と静かな絵が、後悔、憐れみ、切なさ、いろんな感情を生み出します。

うちの三男、グレーゾーンボーイです。

私は地方在住の50代の主婦。子どもの教育に関わる仕事を週2回ペースでしている”つつじ屋”といいます。

家族:だんな 定年間近の会社員

長男 大学生 勉強が大好き

次男 大学生 自由が大好き

三男 高校生 ウルトラマン大好き

三男は発達障害グレーゾーンで境界知能の持ち主です。

このブログでは、この三男にまつわるエピソードや困り事を、グチ多めでつづっていきたいと思っています。よろしくお願いします。

この読書感想文の例文を活用して、文章を「書く価値がある」の?

夏休みといえば頭が痛くなるのが「読書感想文の宿題」ですよね。

親が代筆してまで子どもの読書感想文を手伝う。などは私のグレーゾーンボーイの三男にも行っていました。

じゃあなんで読書感想文なんて書かなければいけないのでしょう。

まぁズバリ言ってしまえば「宿題」だからです。なので難しいことは抜きにして提出しなければならないものはさっさと提出できるように、この読書感想文の例文を活用して下さいね!

また小学生の子どもを持つ親御さんにとって、このブログの読書感想文を使って「書く価値がある」のかもいくつか考えてみました。

1. 子どもたちの参考となる、具体的な読書感想文

この読書感想文により、どのように文章を構成し、どのような内容を盛り込むべきかが明確になるため、子どもが読書感想文を書く際のサポート役として活用することができます。

2.子どもとママのストレス軽減

夏休みの宿題は子どもや親にとって大きなプレッシャーになることがあります。

特に読書感想文は、文章を書くのが苦手な子どもにとっては大きな負担です。子育て世代のママたちは子どものストレスを軽減し、楽しい夏休みを過ごさせたいという気持ちも強いですよね。

3. 忙しいママと子どもの時間を節約

忙しいママや子ども(子どもは暇かな?)にとって、読書感想文の書き方やアイデアを一から考えるのは大変です。

このブログに掲載された読書感想文を参考にすることで、時間を節約し、効率的に宿題を進めることができますよ。皆さんも時間を節約するために、このブログに訪れるかたも多いのではないでしょうか!

この読書感想文のブログ記事を掲載することで、多くのパパ・ママの手助けができ、子どもたちの学びがより充実したものになると考えています。

私の読書感想文が多くのパパ・ママにとって貴重な情報源となることを願っています。

読書感想文『ごんぎつね』例文

- 読書感想文 絵本『ごんぎつね』

- 新美南吉の紹介と生い立ち

読書感想文 絵本『ごんぎつね』小学生3~4年生

↓金の星社さん(アマゾンヘ)↓

兵十にじゅうでうたれて死んでしまったごんはかわいそうですが、うってしまった兵十もかわいそうでした。

ごんをうってしまったあとで、くりをとどけてくれていたのがごんだったと知り、とてもこうかいしたと思います。

でも、その時の兵十にはごんはいたずらばかりする悪いきつねだ、という思いしかなかっただろうから、しかたなかったのかもしれません。

いたずら者のごんは兵十がとったうなぎをぬすんでしまいます。

その後、兵十のお母さんが死んでしまったのは、自分がうなぎをぬすんでしまって、食べられなかったからだと思い、つぐないをしようと考えます。

はじめはいわし屋のいわしをぬすんで、兵十の家に投げこみました。

そのせいで兵十はひどい目にあいます。ぬすんだ物をもらってよろこぶ人がいるはずありません。そんなことをしたらもらった人がうたがわれること、すぐにわかりそうなのに、ごんはもう少し考えたほうがよかったと思います。何でもいいからあげればいいわけではありません。

それからは自分で山からとってきたくりをとどけるようにしました。

毎日わすれずにとどけるのはたいへんだったと思います。でも、投げ出さずに続けたごんは、よっぽど反省していたのだろうと思います。それに、自分と同じように一人ぼっちになってしまった兵十に、少しでも元気になってほしかったんだと思います。

一人のさみしさはじゅうぶん知っているから、何とかはげまして、一人じゃないよと言ってあげたかったのかもしれません。

ある日、兵十が加助に毎日くりがとどく話をします。

すると加助が「神様がめぐんでくださっているから、神様にお礼を言うがいい。」と言います。それをきいたごんは「ひきあわないなあ。」となっとくできないようでした。

ごんがくりをとどけているのはつぐないのためで、兵十にかんしゃされるためではないはずです。

「ひきあわないなあ。」なんて言っているのは心からのつぐないにはなっていないと思います。自分が悪かったと思ったから、反省してつみほろぼしをしているのに、お礼を言ってほしいとか思うのは少しまちがっていると思います。

そういう気もちがごんの中にあったから、さいごにうたれて死んでしまうような悲しいことになってしまったんだと思います。

兵十にしてみれば、ごんはいたずらばかりするきつねだというイメージしかありません。

だからまさかごんがくりをとどけてくれているなんて思いもしません。悪いイメージはかえるのがむずかしいと思います。兵十もごんは悪いことしかしない、と思いこんでいたのです。思いこんでいるから、本当のことをかくにんする前にじゅうでうってしまったのです。

ごんに「何をしていたんだ。」ときいていたら、ごんは死なずにすんだし、兵十もこうかいせずにいられたと思います。

ごんがさいしょからきちんと口に出してあやまっていたらちがっていたかもしれません。

でも、ごんはくりをとどけていたのが自分だとさいごにわかってもらえて、少しは気がはれたと思います。それでもこんどは兵十がずっとつみのいしきをせおっていってしまうとも思います。

なんだか、2人ともがかわいそうなお話でした。

大切なこと

「読書感想文」を書くためには、まずは本(本物:現物・電子書籍)を一度は読んだ方がよいですね。

皆さんにこの「読書感想文」の記事を参考にして頂けることは、大変ありがたいと思っています。

しかし、本(本物)を読まずに、この読書感想文の記事だけをたよりに文章を書けば、皆さんの書く読書感想文の内容がチグハグになってしまうからです。

図書館で借りればOKなので、必ず本(本物)に触れて、読んでから読書感想文を書くことが大切ですね。

新美南吉の紹介と生い立ち

「ごんぎつね」の作者は新美南吉(にいみ なんきち)です。彼は1913年に愛知県知多郡半田町(現在の半田市)で生まれました。本名は新美正八(にいみ しょうはち)といいます。

太平洋戦争の30年ほど前に生まれた方ですから、作者の幼少期はすこし複雑な家庭環境となっています。

4歳の時に母親を亡くし、8歳で母方の実家である新美家の養子に出されました。しかし、養子先での生活に馴染めず、再び実家に戻ってしまいました。

しかし作者の少年時代は孤独でありながらも、文学への興味を深める時間でもありました。

中学時代から童話や童謡の創作を始め、数多くの作品を発表しています。中学を卒業した後、東京外国語学校英語部文科に進学し、児童文学作家としての道を歩み始めています。

新美南吉は、結核により29歳の若さで亡くなりました。

食糧事情も悪かったのでしょう。彼は1934年に初めて喀血(かっけつ)を発症し、その後も病状が悪化していきました。特に晩年には喉頭結核が進行し、1943年3月22日に愛知県半田市の実家で息を引き取りました。

とてもつらい病魔と闘いながらも創作をし続けたことから、作者の文学への熱い気持ちが伝わってきます。

「ごんぎつね」は、作者が19歳の時に発表した作品で、彼の代表作の一つです。この物語は、孤独な小狐ごんと村人兵十との交流を描いており、物語を読んだあとに読者の胸にぐっとこみ上げてくるものがあります。

また作者は、児童文学作家として知られ、「ごんぎつね」以外にも「手袋を買いに」や「おじいさんのランプ」などの作品を残しています。

彼の作品は、シンプルでありながらも深い感情を描き出すことで、多くの読者に愛され続けています。

『ごんぎつね』で伝えたいこと& 疑問など

- 罪の償いとはどういうことか

- 悪い印象は変えにくい

- 思い込みや恨みからの衝動的な行動はしない

- ごんぎつねはなぜ撃たれたのですか?

- ごんぎつねの最後の言葉は?

- ごんぎつねの舞台はどこですか?

罪の償いとはどういうことか

ごんは自分がウナギをとったから兵十の母親が死んだと思い、兵十に罪滅ぼしをしようとします。

しかし最初は盗んだいわしを届けたり、兵十が神様にお礼をしようとすると、「ひきあわないなあ。」と思ったりします。

まず当然、何かをあげれば償いになるわけではないし、盗んだものなんてもってのほか。自分の行為が分かってもらえないからといって、割に合わないと考えるのも違いますね。

するべきことは、心からの謝罪を相手にわかるようにきちんと伝えること。伝えたところで相手が許してくれるとは限りません。だとしても、誠意をもって謝罪の気持ちを伝え続けることが大切です。「こんなに謝っているのに。」という気持ちもお門違いです。

仮に許されれば自分は肩の荷がおりた気持ちになるかもしれませんが、相手の傷は癒えているわけではない可能性があります。罪を償うということは、自分が犯した罪を忘れずに、背負っていく覚悟をする、ということかもしれません。

悪い印象は変えにくい

ごんはいたずらをしていても悪いことをしているとは思っていなかったかもしれません。

一人ぼっちでつまらないからちょっと面白いことをしようという軽い気持ちだったのかもしれません。ただそれは村人にとっては迷惑なことでしかありませんでした。

そんなごんが毎日栗を届けてくれていたなんて、思いもしなかったとしても無理はありません。たとえ「これから毎日栗を届けます。」と表明したとしても、「何か悪だくみをしているのではないか。」と勘繰られたりして、なかなか信用してもらえないでしょう。

一度ついてしまった悪いイメージを変えることは困難です。

そうならないよう、相手の立場に立った言動をとることを、常に心掛けることが大切です。どうして兵十がうなぎをとっていたのか、盗んだいわしをあげたら兵十がどんな目にあうか、少しだけ考えることができていたら、ごんは死なずにすんだかもしれません。

思い込みや恨みからの衝動的な行動はしない

思い込みや恨みは時に間違った行動につながります。

特に恨みの感情は冷静な判断の邪魔をします。また、「これはこうだ。」と思い込むのには、それ相当の根拠があります。しかしそれが100%正しいかというとそうではない。自分からは見えない部分があるかもしれません。

思い込みや恨みを持ってはいけないということではありません。ただ、何かを判断する時、そういう感情をいったん脇に置き、違う角度から考えることが必要だと思います。

思い込みと恨みにかられた兵十は、ごんを失ったことでさらなる悲しみと後悔を抱えて生きていくことになってしまいました。先に家の中を確認していれば、ごんと兵十は友達になれたかもしれません。

ごんぎつねはなぜ撃たれたのですか?

「ごんぎつね」が撃たれた理由は、誤解と不運なタイミングが重なったためです。

兵十は、毎日誰かが自分の家に栗や松茸などの食べ物を届けていることに不思議を感じていました。しかし、それがごんの行為だとは知りませんでした。

ある日、兵十が家に戻ると、家の中にごんが侵入しているところを見つけます。兵十にとって、ごんは単なる野生のきつねであり、過去にいたずらをしていた存在でした。家に入り込んだごんを見た兵十は、泥棒だと勘違いし、反射的に銃で撃ってしまいました。

つまり、ごんは自分の罪悪感から善意で行っていた償いの行為が、兵十には「不審な侵入者」に見えてしまったのです。兵十はごんが自分に食べ物を届けていたことを、ごんを撃った直後に初めて理解します。

この悲劇は、ごんと兵十の間の誤解と、お互いの気持ちが伝わらなかったことから生じました。ごんの優しさと償いの気持ちは、最後の瞬間まで兵十に伝わらなかったのです。ざんねんですね。

ごんぎつねの最後の言葉は?

新美南吉の「ごんぎつね」の物語の中で、ごんが最後に言葉を発するシーンはありません。

実際、原作では、兵十に撃たれた後のごんについては、次のように描写されています:

「ごんは、ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました。」

これがごんの最後の描写です。ごんは言葉を話すことはできませんでしたが、兵十が「おれが毎日、くりやまつたけなどを持って来てくれたのは、おまえだったのか」と言ったことに対して、言葉ではなく、うなずくという動作で応えています。

このうなずきが、ごんの最後のコミュニケーションであり、兵十との心の交流が初めて成立した瞬間でもありました。言葉はなくとも、このシンプルな動作が物語の感動的なクライマックスとなっていますね。

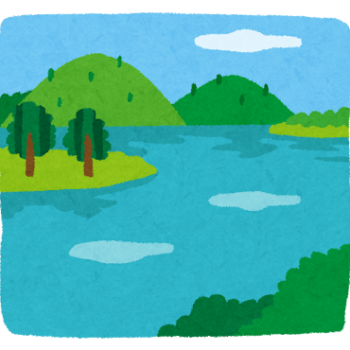

ごんぎつねの舞台はどこですか?

「ごんぎつね」の舞台は、新美南吉の故郷である愛知県半田市(当時の武豊町)の周辺がモデルとされています。物語の中では具体的な地名は出てきませんが、「村」と「中山」という場所が舞台として描かれています。

物語では以下のような場所が登場します

- ごんが住んでいた「村の外れの、小さな森の中」

- 兵十の家がある「村」

- うなぎ取りが行われた「川」

- 「中山」というところにある畑

新美南吉は実際に育った愛知県の風景や自然をイメージして物語を書いたと言われています。現在、愛知県半田市には「新美南吉記念館」があり、作者ゆかりの地として多くの文学ファンが訪れています。

また、物語の時代設定は明確に示されていませんが、兵十が鉄砲を持っていることなどから、江戸時代末期から明治時代初期頃と推測されています。

今回も400字詰め原稿用紙3枚分です。(1200文字)

一人ぼっちのごんが、おそらくは寂しさを紛らわすためにしていたいたずらの数々。

それが原因で命を落とすことになってしまう。

素直に「ごめんなさい。」と言えていれば、状況は変わったのでしょうか。

空回りしたごんの気持ち。銃の筒口からのぼる青い煙。ごんの贖罪の気持ちは今度は兵十が背負うことになってしまったようです。

このお話は小学3~4年生の教科書に採用されています。

なので、なかなかに難しいテーマがあります。

ですがあまり考えこまずに「ごんは ”栗をとってきているのはじぶんだ” と最初から言えばいいのに。」とか、「確かにごんはいたずらばかりしていたけど、いきなり銃で撃ってしまうのはひどい。」といった感想もいいと思います。

「どうして~しなかったのか。」というちょっとしたボタンの掛け違いが、このお話の悲しい結末を生んだのですね。

お子さんに本をたくさん読んでもらいたいと思っている親御さんに、絵本定期購読もおすすめです 〉〉

↓こちらはグレーゾーンの子どもに向けて書いた読書感想文と詩の一覧です。

↓ここから下は夏休みの読書感想文です

出典 文部科学省 これからの時代に求められる国語力について

↓こちらはグレーゾーンの子どもに向けて書いた読書感想文と詩の一覧です。

↓こちらは夏休みの詩の宿題です